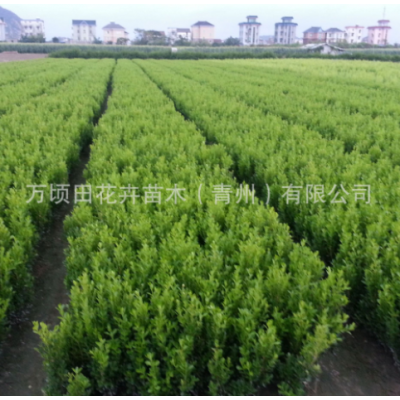

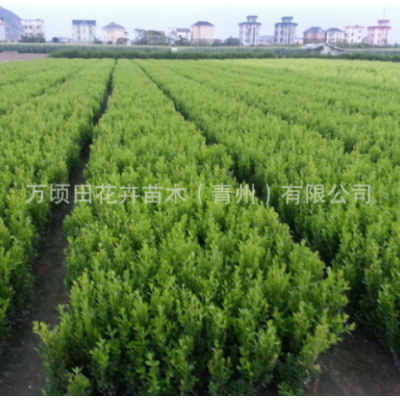

瓜子黃楊(學名:Buxus sinica (Rehd. et Wils.) Cheng)是黃楊科黃楊屬植物。又稱黃楊、千年矮,黃楊科常綠灌木或小喬木。樹干灰白光潔,枝條密生,枝四棱形。葉對生,革質,全緣,橢圓或倒卵形,先端圓或微凹,表面亮綠色,背面黃綠色。

樹種特征: 花簇生葉腋或枝端,4~5月開放,花黃綠色。葫果卵圓形。

該屬尚有雀舌黃楊,葉匙形或倒披針形,表面深綠色,有光澤;珍珠黃楊,常綠、灌木,葉形,有光澤。以上兩種樹姿優美,均為制作盆景的珍貴樹種。

黃楊產我國中部各省區,海拔1300米以下山地有野生。長江流域及其以南各地多有栽培。喜光, 亦較耐陰,適生于肥沃、疏松、濕潤之地,酸性土 、中性土或微堿性土均能適應。萌生性強,較耐修剪。

近幾年隨著瓜子黃楊、雀舌黃楊等黃楊類綠化樹種的引進與普及,黃楊絹野螟在多地嚴重暴發,使綠化工作蒙受重大損失,城市環境受到污染,需引起高度重視,加強對其防治,控制其進一步擴散蔓延。

黃楊絹野螟屬于鱗翅目、螟蛾科,分布廣泛。近幾年在我市發生及危害不斷加重,全國也有多地報道其暴發。其主要危害黃楊科植物,如瓜子黃楊、雀舌黃楊、大葉黃楊、小葉黃楊、朝鮮黃楊以及冬青、衛矛等植物,其中又以瓜子黃楊和雀舌黃楊受害最重。以幼蟲食害嫩芽和葉片,常吐絲綴合葉片,于其內取食,受害葉片枯焦,嚴重的街道被害株率50%以上,甚至可達90%,暴發時可將葉片吃光,造成黃楊成株枯死,影響市容,污染環境。

瓜子黃楊葉枯病

1. 癥狀

病葉初期先變黃,黃色部分逐漸變褐色壞死。由局部擴展到整個葉脈,呈現褐色至紅褐色的葉緣病斑,病斑邊緣波狀,顏色較深。病鍵交界明顯,其外緣有時還有寬窄不等的黃色淺帶,隨后,病斑逐漸向葉基部延伸,直至整個葉片變為褐色至灰褐色。隨后在病葉背面或正面出現黑色絨毛狀物或黑色小點。

2. 病原及發病規律

該病的病原菌有三種:屬于半知菌亞門的Alternaria alternata;屬于子囊菌亞門的Glomerella cingulata;其無性階段為Colletotrichym sp;屬于半知菌亞門的Pestalotia ginkgo病原菌以菌絲體與孢子在病落葉等處越冬。次年,條件適宜,6月初苗木即開始發病,大樹于7月開始發病,8~9月為發病盛期,到10月發病較緩慢。

瓜子黃樣的葉枯病,25%多菌靈可濕性粉劑600~800倍液,或1:2:200倍波爾多液或50%退菌特800~1000倍液,或70%代森鋅600倍液,視病情,隔15~20天,噴2~3次